ワンちゃん好きが読むと楽しい本

皆さんワンちゃんは好きですか?

大好き!!!

(アイコンはゴールデンハムスターだけど笑)

最近は保護犬の里親になって家で楽しくワンちゃんと過ごしています。

保護犬については改善されつつあるものの、未だに助けが必要なワンちゃんが多くいるのが現状です。

そこで改めてこの本を読みました。

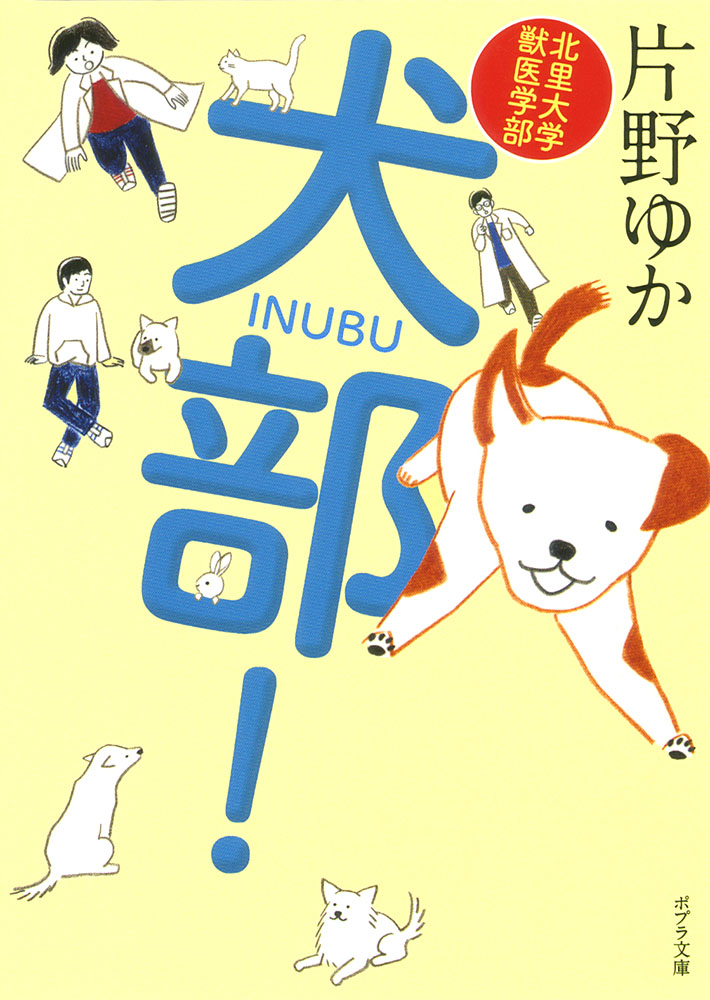

今回は「北里大学獣医学部 犬部!」をご紹介したいと思います。

(実は前回もブログ投稿したのですが消えてしまいました…)

「北里大学獣医学部 犬部!」の概要

【基本情報】

- 著者:片野ゆか

- 定価:680円+税

- 発行年月:2012年4月

- 頁数:373

- 出版:ポプラ社

【目次】

- 第①話 黒毛三兄弟

- 第②話 ルンルンの奇跡

- 第③話 犬部員ハナコ

- 第④話 初めての卒業

- 第⑤話 オッチャンの愛犬

- 第⑥話 ウサギに呼ばれた男

- 第⑦話 犬部でいちばん気の長い話

- 第⑧話 運命のニャンたち

- 第⑨話 誰も知らなかった危機

- 第⑩話 あたった予感

- 第⑪話 キューピッドのしっぽ

- 第⑫話 絵本になったコロ

- 第⑬話 さよなら、愛しい犬

- 第⑭話 ポッケのきもち

- 第⑮話 あの日のまえまで

- 第⑯話 事件発生

- 第⑰話 踏めない一歩

- 最終話 そして、ここから

広大な自然にかこまれた青森県十和田で、行き場を失った犬や猫を救うために奔走する若者たちがいた。

大学のサークル活動で、心も体も傷ついた動物を保護し、辛抱強く新しい飼い主を探すのだ。

部員たちの愛情と情熱、命と正面から向き合う姿が胸を打つノンフィクション。

引用:北里大学獣医学部 犬部!

舞台は2008年ごろの北里大学獣医学部(青森県十和田市)で、ノンフィクションのストーリーです。

北里大学は新1000円札の肖像になった北里柴三郎が設立した大学です。

大学のサークルで犬部(現・北里しっぽの会)というサークルを設立するところから始まり、動物大好きな獣医学部生たちとワンちゃんたちがたくさん登場してきます。

明るいほっこりエピソードだけではなく、保護犬の悲しい過去や保護活動の厳しい現実にも直面し、ハラハラする場面も多々あります。

それでもワンちゃんがもたらしてくれる明るいエピソードで、ワンちゃんがいる生活っていいなと思わされます。

また2021年には映画版も公開されていますので、ぜひ映画の方も見てみてください。

(映画版は原作と少しストーリーが異なるようです)

著者の紹介(片野ゆか)

ノンフィクション作家。 『愛犬王 平岩米吉伝』で第12回小学館ノンフィクション大賞受賞。2021年『犬部!』映画化・全国公開→現在Blu-ray・DVD、Amazonプライムで視聴可能。『ゼロ!熊本市動物愛護センター10年の闘い』『平成犬バカ編集部』『着物の国のはてな』など。人生最大の至福は、動物を愛で酒を呑むこと!

引用:(1) Media Tweets by 片野ゆか『セカンドキャリア〜引退競走馬をめぐる旅』集英社「青春と読書」にて連載中 (@yukadalma) / X (twitter.com)

「北里大学獣医学部 犬部!」を読んだ感想

学生サークル犬部の壮絶な活動

この物語は犬部初代創設者の太田さんが犬部を立ち上げてから、北里しっぽの会へ改名するところまで書かれています。

期間としては2004年に始まり約5年間の出来事です。

組織が大きくなるにつれて、学生の範疇を超えた責任やトラブルが巻き起こっています。

サークル全体の犬をはじめとした動物を救いたいという思いが伝わってくるのはもちろん、行動力に驚きました。

例えば、野良犬を見つけたと近隣の人から連絡を受けたら昼夜問わず現場へ駆けつける、家のスペースが無くなっても保護をするなど。

並大抵の決意じゃ保護活動は継続できないなと思わされました。

後日談にもありましたが、登場人物たちは夢を叶えて動物病院を開業したり第一線で動物の治療や看護をしたりしているそうです。

初代代表の太田さんは、愛犬のハナちゃんの名前からハナ動物病院の院長をしていました。

自分の信念をもって、夢を叶えようとする犬部の方たちを素直に尊敬しました。

病気やしつけの難しさ

本書はノンフィクションのため明るい出来事だけではありません。

保護されていく動物たちは病気にかかっていたり、人間に不信感を抱いていたりすることが多いです。

登場する保護動物たちも同様で、命からがらで助かるエピソードがあります。

病気についてはお金がかなりかかるので、捨てられることがよくあるそうですが、許せません。

自分の子どもが病気に罹ったら真っ先に病院へ連れていくのに、犬猫はそこまでしないという人もいるようです。

治療を続ければ改善するケースもありますが、治療方法がない、または治療困難な病気もあります。

病気は飼い主がよく理解して、飼い主が最後まで向き合うべきですね。

またしつけについても苦労がうかがえました。

ワンちゃんの性格や背景に合わせて無理のないようにしつけしていく様子は、まさに看護師のようでした。

排泄失敗による匂いや吠えグセによる苦情など、保護者の生活にも大きくストレスがかかることが分かりました。

保護活動は一筋縄ではいかないですね。

大事なことは「飼ったら生涯世話をすること」

この本が伝えたいことは大きくはただ一つ、「飼ったら生涯世話をしろ」ということだと思います。

物語の中で、人間の身勝手であっさりと捨てられる動物が多いなと感じました。

「自分では世話できないけどここに捨てたら誰かが拾ってくれるかも。」

「子どもができたけど見きれないから保健所へ。」などなど。

捨てる人や世話をしない人など胸糞なシーンもかなりありました。

面倒が見れないなら動物を飼うのは無責任です。

人間だって同じ、子供の面倒が見れないなら子供を作るのは無責任ですよね。

また最初は問題ないけど、飼い主も動物も年を取って飼えなくなるパターンもありました。

ある程度先を見越して、本当に生涯世話ができるのかは考えなければいけませんね。

また迷子対策も忘れてはいけません。

昔は首輪に着ける迷子札が主流でしたが、令和4年6月から犬猫のマイクロチップ装着が義務化されました。

おそらく里親になるときは保護団体の方で手続きしていると思いますが、数年前から犬を飼っている人は注意です。

迷子にならない保証はなく、災害時には仕方ない場合もあります。

マイクロチップ1つで救える命があるので、前向きに検討するようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

まるで学生とは思えない、何なら実話とも思えない濃い社会意義のあるお話でした。

そして保護活動にかなり関心を持ちました。

飼い始めた動物は可愛い大切な家族なので、できるだけ幸せになってほしいですよね。

幸せにできるのは飼い主だけです。

正しい知識をもって、生涯を動物と共に過ごしたいですね。

私も家族の世話をしっかりこなして、kyonの家に来てよかったと思わせる飼い主になろうと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント